Por mais de 2.500 anos, os países do Oriente Médio e do norte da África abrigaram judeus. No entanto, nas últimas seis décadas, mais de 99% deles foram obrigados a deixar as nações muçulmanas, de ambas as regiões, de forma que, atualmente, não chegam a quatro mil os que lá permanecem. O drama desses refugiados, a discriminação, as perseguições e a violência que sofreram é uma história pouco conhecida.

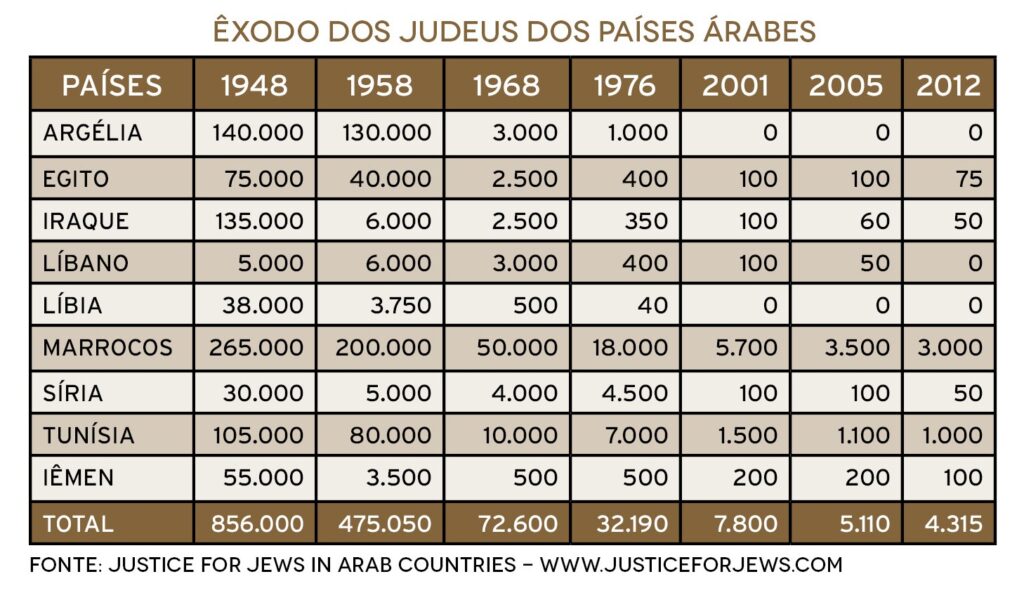

Não há como negar que a expressão “refugiados do Oriente Médio” só traz à mente os palestinos. Entretanto, após a independência de Israel, foram deslocadas populações tanto de árabes quanto de judeus, estes em maior número: mais de 856 mil foram enxotados de dez países muçulmanos entre 1947 e 1948. A título de comparação e segundo fontes das Nações Unidas, em 1948 e 1949, 711 mil palestinos abandonaram a zona de guerra entre o exército de cinco nações árabes e as Forças de Defesa de Israel. Após o conflito, os árabes que viviam no Estado Judeu receberam cidadania plena, com todos os direitos civis, condição perdida pelos judeus remanescentes no mundo islâmico, os quais também passaram a sofrer perseguições e tiveram bens confiscados. Outros 475 mil judeus foram obrigados a deixar países muçulmanos em 1958 e 72 mil em 1978.

Estabeleceram-se mais de 1.000 anos antes do surgimento do Islã, no século 7 de nossa Era, as comunidades que tiveram que ser sumariamente abandonadas. Remonta ao século 11 a.E.C. a presença, no Egito, de Filhos de Israel, que lá se fixaram por 210 anos até o Êxodo do Egito. Há registros de populações judaicas em grande parte do Oriente Médio a partir do século 6 a.E.C. Surgiram após a tomada do Reino de Israel, pelos assírios, e do Reino de Judá, pelos babilônios. Os habitantes dos dois reinos judaicos foram assentados pelos conquistadores em diversas regiões. No século 2 a.E.C., já eram estáveis e organizadas as comunidades judaicas em áreas dos atuais Egito, Iraque e Síria. Posteriormente, surgiram outras em regiões que hoje pertencem à Líbia, Iêmen e Argélia, bem como nas montanhas libanesas. No Marrocos, os judeus se estabeleceram no século 1 da Era Comum. Essas comunidades sobreviveram às invasões dos mais diversos povos que constantemente se enfrentavam pelo domínio do Oriente Médio e do Norte da África, como egípcios, sumérios, assírios, babilônios, persas, gregos, macedônios, romanos e bizantinos, entre outros.

O Islã só apareceu no século 7 de nossa Era. Os exércitos árabes conquistaram rapidamente, além daquelas duas regiões, parte da Europa e, com isso, criaram um império que se estendia por três continentes. Esse imenso território, denominado Dar al-Islam, passou por uma profunda transformação. A lei islâmica, a Sharia, ditava a vida de todos os habitantes, que acabaram por adotar o idioma, os costumes e a religião dos conquistadores, em um processo de islamização. Os judeus e os cristãos podiam lá permanecer, mas na condição de dhimmis. Eles eram obrigados a aceitar a supremacia do Islã e a se submeter ao Estado muçulmano que, em troca, lhes garantia a vida, a propriedade e o direito de praticar sua religião. Em troca, tinham que pagar uma série de impostos e cumprir obrigações cujo rigor variava muito de acordo com o bel-prazer e os interesses dos governantes.

Nos cerca de 1.300 anos em que os judeus estiveram sob domínio muçulmano, houve tanto períodos de paz e prosperidade quanto de opressão, a depender da época, do local e do governante. No mundo islâmico, diferentes dinastias religiosas sucediam-se no poder, em conflitos exacerbados por disputas sobre o rigor da aplicação da Sharia. Sempre que uma dinastia mais liberal era substituída por outra mais extremista, os dhimmis ficavam expostos aos perigos inerentes à sua condição legal.

Para a história judaica, teve grande importância a ascensão, no século 15, dos turcos otomanos, cujo império durou até 1918. Os judeus estabelecidos nesse extenso império prosseguiram na condição de dhimmis até 1856, quando um edito concedeu igualdade civil a seguidores de todas as religiões e, dez anos mais tarde, cidadania a todos sem distinção.

No início do século 20, a situação dos judeus agravou-se em todo o mundo islâmico devido não só à ascensão e crescente fortalecimento do nacionalismo árabe, mas também ao moderno Sionismo, que visava à criação de um Lar Nacional Judaico, na Terra de Israel. Em julho de 1914, eclodiu a 1ª Guerra Mundial. Os otomanos, que se posicionaram ao lado da Alemanha e da Áustria, lutaram contra a França e o Reino Unido. Em 1915, em troca de um levante contra o domínio otomano, os britânicos prometeram a Hussein, xerife de Meca, apoio para a criação de um reino árabe. No ano seguinte, por meio da Declaração Balfour, o Reino Unido comprometeu-se a promover o estabelecimento de um Lar Nacional Judaico na Palestina Otomana. No entanto, o destino da região foi definido em 1916 pelo Acordo Sykes-Picot, pacto secreto que delineou as esferas de influência britânica e francesa no Oriente Médio após a 1ª Guerra.

Em 1920, já terminado o conflito, a Liga das Nações entregou à França um mandato sobre o Líbano e a Síria, bem como sobre a Palestina Otomana e o Iraque ao Reino Unido. Em 1922, o Egito conseguiu uma independência nominal, forjada de maneira a ser compatível com a manutenção do controle britânico nas áreas estratégicas.

Nas primeiras décadas do século 20, o mundo árabe vivenciou o fortalecimento de um nacionalismo que se opunha ao colonialismo e à política ocidental de envolvimento na área. O movimento foi infectado por violento antissionismo e, por conseguinte, antissemitismo. O crescente antagonismo entre judeus e muçulmanos na Palestina sob Mandato Britânico acirrou ainda mais a hostilidade entre os dois grupos, em outras regiões.

A partir da década de 1930, os nacionalistas árabes estreitaram laços com a Alemanha nazista, o que levou a uma intensificação da propaganda antissemita e do clamor “contra os inimigos sionistas”. Em todos os países há inúmeras manifestações contra os judeus. Essa situação piorou ainda mais em 1936 com a eclosão, na Palestina Britânica, da Revolta Árabe contra o domínio colonial britânico e a imigração judaica.

Durante a 2ª Guerra Mundial, o mundo islâmico posicionou-se a favor da Alemanha nazista. Terminado o conflito, a conjunção de uma série de fatores e acontecimentos dá margem a um processo que, em um tempo relativamente curto, levou à total desintegração das comunidades judaicas do mundo islâmico.

Em março de 1945, fundou-se no Cairo a Liga Árabe, composta por Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria e Iêmen. Entre os historiadores, há um consenso de que o objetivo das medidas e ataques contra as populações judaicas, bem como a semelhança entre essas políticas e agressões, demonstra com clareza a existência de um modus operandi, sancionado e coordenado pela Liga Árabe, para forçar a emigração dessas populações.

As “sugestões” da Liga Árabe incluíam a adoção de disposições econômicas e políticas voltadas ao isolamento social e à discriminação dos judeus. Em junho de 1946, a Liga exigiu de seus membros a detenção e o confisco das propriedades de judeus “suspeitos de ativismo sionista”. Os fundos “recolhidos” serviriam para financiar a “resistência às ambições sionistas na Palestina”. Durante todo o ano de 1947, os judeus de Argélia, Egito, Iraque, Líbia, Marrocos, Síria e Iêmen sofreram perseguições, perderam propriedades e foram alvos de ataques instigados pelos governos.

Em fevereiro de 1947, a Inglaterra renunciou ao mandato sobre a Terra de Israel e delegou a “questão da Palestina” à Organização das Nações Unidas (ONU). Três meses mais tarde, a ONU criou um comitê especial, o UNSCP, para dar um parecer sobre uma possível divisão da área em dois Estados, um árabe e um judeu. O relatório entregue pelo UNSCP concluía pela necessidade da cisão, e, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução da Partilha da Palestina. Os judeus aceitaram a partilha enquanto os árabes a rejeitaram categoricamente. Tumultos antijudaicos foram registrados na Síria, no Egito, na Líbia e no Marrocos, entre outros.

Os cinco países da Liga Árabe que haviam declarado guerra a Israel no dia seguinte à declaração de independência do Estado Judeu partiram para o ataque contra as populações judaicas acusadas de constituírem uma quinta-coluna.

À medida que se intensificavam as perseguições e a discriminação, centenas de milhares de judeus abandonam tudo procurando refazer a vida em Israel, no Líbano, na Europa ou na América do Norte e do Sul. Aqueles que não abandonaram o país natal rapidamente foram reduzidos a uma minoria sem direitos, liberdade e possibilidade de emigrar. Para todos os efeitos, tornaram-se reféns do governo local. Muitos foram presos, espancados, torturados e ameaçados de morte. Até que, de alguma forma, ajudados por Israel ou entidades judaicas, conseguiram também deixar o mundo muçulmano e se estabelecer em outros países.

Pouco se sabe sobre as humilhações, perseguições, pogroms, prisões e torturas sofridas por judeus a partir de 1948, bem como as incontáveis dificuldades que os que tiveram que deixar os países árabes enfrentaram até conseguirem refazer a vida. Ao abandonar suas comunidades milenares, os judeus abandonaram séculos de história e bilhões de dólares em patrimônio. Conseguiram se reerguer, mas a verdade é que o fato deles terem reconstruído suas vidas não minimiza as injustiças que sofreram em seus países de origem. Não minimiza as perdas culturais e econômicas sofridas. Qualquer narrativa do Oriente Médio que não inclua sua história é uma afronta à verdade e à justiça.

Nesta edição de Morashá, delinearemos, de maneira resumida, a trajetória das comunidades judaicas de Egito, Síria e Iraque. Na próxima edição, nosso foco serão os judeus iemenitas, marroquinos e libaneses. A comunidade do Líbano destaca-se na história do século 20, entre outras razões, porque a população judaica do país aumentou em 1948 com a chegada de judeus vindos de outras partes do Oriente Médio. No entanto, essa comunidade também já deixou de existir.

EGITO

Remonta à época de nossos Patriarcas a relação entre os judeus e os egípcios, junto aos quais, segundo a Torá, Jacob e seus 12 filhos se refugiaram devido a uma grande escassez de alimentos em Canaã. Os Filhos de Israel permaneceram 210 anos, no Egito, em Goshen. Escravizados pelos faraós, foram libertados por nosso maior profeta, Moshé, provavelmente no início do século 13 antes da Era Comum.

Passaram-se centenas de anos até que uma leva de judeus reaparecesse no Egito. Estabeleceram-se na ilha Elefantina, por volta de 650 a.E.C.. Do Reino de Judá, conquistado pelos babilônios, chegou uma leva ainda maior, em cerca de 588 a.E.C.. A população judaica aumentou ainda mais após a conquista da região por Alexandre, o Grande, que fundou Alexandria em 332 a.E.C. e outorgou aos judeus locais “os mesmos direitos que os concedidos aos macedônios”. A medida provocou ressentimentos entre os egípcios, proibidos de se estabelecerem na cidade.

Alexandria tornou-se a capital da cultura helênica e o maior centro cultural da Antiguidade. Durante o domínio ptolemaico, os judeus se estabeleceram no Egito em grande escala de forma que, no século 3 a.E.C., a comunidade judaica de Alexandria já excedia a da Babilônia. Como os pagãos helenizados desprezavam os judeus por considerá-los “diferentes”, eclodiram conflitos, muitas vezes violentos, entre os dois grupos. Foi em Alexandria que surgiram as primeiras calúnias contra nosso povo, proferidas por Manetho, que viveu no início do século 3 a.E.C..

No ano 30 a.E.C, quando o Egito se tornou uma província romana, Alexandria era um importante centro de comércio e atraía judeus advindos de todo o Oriente Médio. A população judaica que lá vivia era culta, próspera e influente.

A comunidade judaica egípcia, então uma das maiores do mundo, foi de grande importância para o mundo judaico até a Guerra da Diáspora (115-117 E.C.) quando a comunidade judaica de Alexandria foi praticamente aniquilada por Roma, após o fracasso de uma revolta judaica local.

Os judeus do Egito só se reergueram com a conquista do país por exércitos árabes, em 641. Dois anos mais tarde, foi fundada a cidade de al-Fustat, que se tornaria o principal centro urbano local. A vida da população judaica era relativamente tranquila, apesar de sua condição de dhimmis. Ao se consolidar como o foco das rotas comerciais do Levante, o Egito passou a atrair milhares de judeus. A maioria deles se estabeleceu em al-Fustat, que se tornou seu principal polo cultural e religioso. Lá foi erguida, no século 9, a famosa sinagoga Ben Ezra.

Em 969, o califa al-Mu’izz conquistou o Egito e construiu, perto de al-Fustat, a cidade de al-Qahirah, conhecida no Ocidente como Cairo. Benjamin de Tudela, que visitou o país por volta de 1171, encontrou uma comunidade de 12 mil judeus no novo centro urbano e 3 mil em Alexandria.

Quando, em 1175, Saladino, o Grande tornou-se sultão do Egito, iniciou-se, para as comunidades judaicas, mais um período de tranquilidade que, no entanto, terminou em meados do século 13 com a tomada do poder pelos mamelucos. Os novos governantes impuseram medidas discriminatórias contra os dhimmis e foram tantos os judeus que deixaram o país que, no fim do século 15, sua presença se resumia a 800 famílias no Cairo e 61 em Alexandria. A comunidade voltou a crescer no século seguinte, após a conquista do Egito pelos otomanos, que fizeram da região um dos bastiões do controle do Mediterrâneo Oriental e nomearam inúmeros judeus para cargos administrativos importantes.

Os novos conquistadores abriram as portas de seu império aos judeus expulsos da Espanha e de Portugal, no fim do século 15. A chegada destes ao Egito marca o início de um período de florescimento das comunidades judaicas locais, as quais, no entanto, foram afetadas por uma grande estagnação econômica nos séculos seguintes. A situação só começou a mudar em 1805, quando o Paxá Mohamed Ali assumiu o poder e modernizou o país. A expansão das atividades intensificou-se ainda mais após a inauguração, em 1869, do Canal de Suez, que atraiu um grande fluxo de imigrantes de muitas origens.

Para os judeus egípcios, o fim do século 19 foi uma época áurea. Prósperas e cultas, as comunidades de Alexandria e do Cairo mantinham inúmeras instituições beneficentes, hospitais, orfanatos e um lar de idosos, além de várias sinagogas.

Em 1882, o Egito passou para o controle do Reino Unido, embora não de forma expressa, e, em 1914, tornou-se um protetorado britânico. Só em 1922 se instalou no país um regime monárquico sob tutela britânica.

A população judaica crescia cada vez mais: de 5 mil em 1800, saltou para 25 mil cem anos depois e 60 mil em 1917. Contudo, surgiam sinais de que não haveria um futuro no Egito para os judeus à medida que se fortalecia o nacionalismo muçulmano, infectado por violento antissionismo e antissemitismo.

Já nas décadas de 1920 e 1930 ocorreram numerosas manifestações violentas contra os judeus. Era frontal a hostilidade dos grupos islâmicos, sobretudo da Sociedade da Irmandade Muçulmana.

Desde o início da 2ª Guerra Mundial, o governo do Egito demonstrou uma clara simpatia pela Alemanha e, em 1940, houve violentos ataques antissemitas. Na época o Egito registrou um forte crescimento econômico e os judeus do país chegaram ao apogeu financeiro. Suas comunidades exibiam grande vitalidade e, em 1940, havia no Cairo 40 sinagogas. Nos primeiros anos do conflito, a população judaica do Egito vivenciou um grande temor com a possibilidade de uma invasão alemã ao país, medo esse que deu lugar a um grande alívio quando, em maio de 1943, as forças anglo-americanas derrotaram o exército nazista, que abandonou a África.

No fim de 1945 viviam no país 75 mil judeus, a maioria em Alexandria e no Cairo. No dia 2 de novembro daquele ano, o grupo Misr-el-Fatat (“Egito Jovem”), cujos membros usavam camisas verdes, atacou sinagogas e um hospital. Várias instituições e lojas foram depredadas. Nos dois anos seguintes, voltaram a ocorrer agressões, ações terroristas, incêndios criminosos e até assassinatos.

As hostilidades agravaram-se, em 1947, conforme se aproximava a votação sobre a Partilha da Palestina Britânica. O delegado egípcio, Heykal Pasha, declarou perante a Assembleia Geral da ONU: “A solução proposta colocará em risco um milhão de judeus que vivem em países muçulmanos [...] e poderá criar um antissemitismo difícil de ser eliminado”.

Nesse mesmo ano, uma nova lei determinou que 51% do capital das empresas egípcias fosse nacional, bem como que 75% dos empregadores e 90% dos empregados tivessem a cidadania local. Calcula-se que 50 mil judeus ficaram sem meios de se sustentar.

Em maio de 1948, um dia após a declaração de Independência de Israel, o Egito declarou guerra ao recém-criado Estado. Embora o rei tivesse assegurado proteção aos judeus, a violência contra eles se alastrou: dezenas foram mortos e centenas, feridos; suas propriedades foram destruídas e mais de mil jovens foram levados para campos de internação. Com o aumento da discriminação, cerca de 24 mil judeus deixaram o país entre 1948 e 1952. A maior parte foi para Israel.

A situação manteve-se relativamente calma até 1956, quando eclodiu a Guerra de Suez. Após declarar que “os judeus são sionistas e inimigos do Estado”, o governo determinou sua imediata expulsão. Só lhes foram concedidas poucas horas para partir, seus passaportes foram confiscados e substituídos por laissez-passers1 marcados com as palavras: “uma ida – sem volta”. Antes do banimento, todos foram forçados a assinar uma declaração de que se iam “por vontade própria” e “concordavam” com o confisco de seus bens. Deixaram o país nessas condições cerca de 30 mil judeus, 60% dos lá remanescentes. Os que ficaram foram demitidos e passaram a viver sob um regime de terror devido à intensificação da discriminação, da segregação e das perseguições. Muitos eram presos sem explicação e passavam meses na cadeia. Qualquer plano de partida tinha que ser feito em segredo, sobretudo se o destino fosse Israel.

Em 1959, restavam apenas 10 mil judeus no Egito. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias desencadeou outra onda de perseguições. O governo ordenou novos confiscos e detenções; centenas foram enviados para campos de internação e torturados. Muitos conseguiram fugir de forma que restaram apenas 2.500 judeus no país. Na década de 1970, os remanescentes foram autorizados a emigrar, e a outrora numerosa comunidade reduziu-se a algumas famílias.

Ao assinar os Acordos de Camp David, o presidente Anwar Sadat restaurou os direitos dos judeus e os poucos que restavam puderam manter contatos com Israel e com outras comunidades da Diáspora. No entanto, apesar do tratado de paz, o antissionismo ainda é um tópico abordado quase diariamente na imprensa egípcia.

Atualmente, a maioria das sinagogas de Alexandria e do Cairo estão em ruínas ou foram transformada em mesquitas, repartições públicas ou até galpões. Apenas duas foram restauradas pelo Ministério das Antiguidades como parte da política de recuperação da herança cultural do Egito. A Sinagoga Eliyahu Hanavi, de Alexandria, foi reinaugurada em 2020 e a Sinagoga Ben Ezra, no Cairo, em 2023. Os poucos judeus que ainda vivem na capital do país, responsáveis pela manutenção da sinagoga por décadas, nem sequer foram convidados para o evento de reabertura. Hoje vivem apenas 100 judeus no Egito.

Iraque

Durou 2700 anos a presença judaica no atual Iraque, a “Terra entre Rios”. Foi lá, na então denominada Mesopotâmia2, região também conhecida como Babilônia, que começou a História de nosso povo, pois tanto Avraham, nosso primeiro Patriarca, quanto Sarah, sua esposa, nossa primeira Matriarca, nasceram em Ur.

A primeira leva de judeus estabeleceu-se na “Terra entre os Rios” em 722 a.E.C., quando os assírios derrotaram o Reino de Israel e levaram uma parcela de sua população para aquela localidade, parte de seu império. Em 586 a.E.C., Nabucodonosor II, soberano do Império Neobabilônico, entrou em Jerusalém e arrasou a cidade, inclusive o Templo Sagrado. Milhares de habitantes foram massacrados e cerca de 40 mil foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor lhes concedeu autonomia comunitária e liberdade religiosa e eles lá se estabeleceram em comunidades, onde refizeram sua vida e mantiveram suas práticas religiosas. Foi na Babilônia que o Judaísmo se fortaleceu e onde foi moldado o espírito que sustentaria o Povo Judeu na Diáspora.

O rei persa Ciro, o Grande entrou vitorioso na Babilônia em 539 a.E.C. e, no ano seguinte, deu permissão para que exilados de Judá retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o Templo. No entanto, muitos optaram por permanecer na “Terra entre Rios”.

Alexandre, o Grande conquistou a região em 331 a.E.C. e, com isso, pôs fim ao domínio persa. Duas décadas depois, a Mesopotâmia ficou sob o domínio de Seleucus, um dos generais de Alexandre. Aos poucos ele iria dominar todas as terras que Alexandre havia conquistado na Ásia, incluindo a Terra de Israel. Os novos governantes, os selêucidas, impuseram em seus domínios a cultura grega, mas a helenização pouco afetou a comunidade judaica da Babilônia.

Em 126 a.E.C., é a vez do Império Parta se apoderar da região. No início do século 2 de nossa Era, a maior comunidade judaica da Diáspora era a da Babilônia, ainda sob domínio parta, com cerca de 1 milhão de pessoas.

Os acontecimentos na Terra de Israel, que, conquistada pelo Império Romano em 63 a.E.C. e anexada em 6 E.C., foram determinantes para o futuro das comunidades da Babilônia. Com a intensificação da opressão e a eclosão de revoltas judaicas contra o domínio romano (em 70 e 135), milhares de judeus se refugiam na “Terra entre Rios”, área fora do controle romano. No século 2, a Babilônia torna-se o mais importante centro de conhecimento judaico do mundo. O Império Persa voltou a governar a região em 226. No século 3º foram fundadas, na Babilônia, as academias de Sura e de Pumbedita, que, por muito tempo, centralizaram toda a vida religiosa judaica. No fim do século seguinte, iniciou-se, na academia de Sura, a compilação do material para o Talmud Babilônico.

Entre 630 e 640, a “Terra entre Rios” caiu sob controle dos árabes, que mudaram seu nome para Iraque, e permitiram aos judeus viver na região na condição de dhimmis. Bagdá tornou-se um pujante centro urbano em 762, quando se torna capital do Império Islâmico e se consolidou como um importante centro comercial, científico e artístico.

As comunidades judaicas iraquianas alcançaram uma grande prosperidade, que atingiu o seu ápice no início do século 9. Segundo Benjamim de Tudela, que visitou a região em 1170, Bagdá abrigava cerca de 40 mil judeus e tinha 28 sinagogas. Esse período áureo encerrou-se com a conquista do Iraque pelos mongóis, em 1258.

Em 1534, o sultão Suleiman tomou Bagdá e anexou toda a Mesopotâmia ao Império Otomano. Além disso, abriu as portas de seus domínios aos judeus expulsos da Península Ibérica, sendo que uma grande leva deles se refugiou naquela cidade em meados do século 16.

Vários acontecimentos no século 19 contribuíram para a pujança das comunidades judaicas iraquianas, que deixaram de estar à mercê de sultões e califas após a modernização do Império Otomano. Em 1856, todos os súditos otomanos passam a desfrutar de igualdade civil e, dez anos mais tarde, da cidadania plena. A inauguração do Canal de Suez, em 1869, e a mudança da rota comercial do Oriente Médio, que deixa de ser terrestre para singrar os mares, favoreceu o porto de Basra. A cidade passa a atrair milhares de judeus, mas, mesmo assim, no início do século 20, dois terços da população judaica iraquiana viviam em Bagdá.

Em 1908, após a Revolução dos Jovens Turcos, os judeus iraquianos vislumbram um futuro no qual não mais seriam “cidadãos de 2ª classe”. O movimento revolucionário visava criar uma sociedade laica com igualdade de direitos a todos os habitantes do Império. No Iraque, porém, o movimento revolucionário criou uma forte tensão. Os árabes não queriam ver não-muçulmanos com o mesmo status civil que eles. E, em Bagdá, furiosos com o apoio dos judeus aos Jovens Turcos, o populacho ataca a comunidade judaica em 15 de outubro daquele ano de 1908.

Quando eclodiu a 1ª Guerra Mundial, em 1914, os otomanos alinharam-se à Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria e Itália). Para proteger seus interesses no Oriente Médio, o Reino Unido ocupou o Iraque. Os britânicos aliaram-se a Hussein bin Ali, Sharif e Emir de Meca, que os ajudou ao liderar a Revolta Árabe contra os otomanos em troca de uma promessa de recompensa. De fato, Faisal, terceiro filho de Hussein, tornou-se, mais tarde, rei do Iraque.

Quando os britânicos entraram em Bagdá, em março de 1917, viviam na cidade 80 mil judeus em meio a uma população de 202 mil habitantes. O Império Otomano derrotado é desmembrado, e, em 1920, o Reino Unido recebeu o mandato sobre três províncias otomanas, Basra, Bagdá e Mosul, e comprometeu-se a transformá-las em um Estado, Al-Iraq.

Entre os árabes era forte a oposição à colonização inglesa, e para conferir uma “fachada árabe”, a Grã-Bretanha “entrega” o governo a uma monarquia sunita. Assim, Faisal bin Al-Hussein se tornaria rei do Iraque em 1921. Sob sua administração, os judeus gozaram de cidadania plena e tiveram importante participação

no desenvolvimento do país. No início da década de 1930, destacavam-se em importantes cargos governamentais e judiciais, bem como na medicina, nas artes e, sobretudo, no comércio. A comunidade mantinha sinagogas, instituições comunitárias, hospitais e quatro escolas.

O futuro judaico, no entanto, tinha seus dias contados. O Iraque era um dos principais centros do nacionalismo árabe, que considerava “qualquer solidariedade ao Movimento Sionista uma traição à [sua] causa”. Para os judeus do país, a vida piorou como reflexo dos conflitos entre judeus e árabes, na Palestina Britânica. Em 30 de agosto de 1929, em Bagdá, 10 mil árabes tomaram as ruas em ataques antissemitas. Aos poucos, vai desaparecendo a diferença que a mídia e o governo iraquiano ainda mantinham sobre “ser judeu e ser sionista”.

Em 1933, após a morte do rei Faisal I, seu filho Gazi subiu ao trono. O novo monarca nutria forte “antipatia” pelos judeus e seu primeiro-ministro, Rashid Ali al-Gaylani, era um nacionalista profundamente antissemita. Com a ascensão de Hitler ao poder, a Alemanha passou a exercer grande influência sobre o governo iraquiano, que impôs um limite à quantidade de judeus, em 1934, no serviço público e, no ano seguinte, nas universidades. Proibiu ainda o ensino do hebraico em escolas judaicas. Após a eclosão de novos conflitos na Palestina sob Mandato Britânico, em 1936, os judeus iraquianos foram acusados de “apoiar os sionistas”. Dois judeus foram assassinados e, em Yom Kipur, uma bomba foi lançada em uma sinagoga.

Morto em 1939, o rei Gazi foi sucedido por seu filho, Faisal II, menor de idade, e a regência foi assumida pelo Emir Abdul-llah. Na época, viviam no Iraque 135 mil judeus, dos quais 90 mil em Bagdá e 10 mil em Basra. Ainda constituíam uma comunidade numerosa, organizada e próspera.

Em março de 1940, Rashid Ali al-Gaylani assumiu novamente o cargo de primeiro-ministro e formou um gabinete antibritânico e antissemita. No ano seguinte, deu um golpe e declarou guerra ao Reino Unido. Os britânicos decidiram, então, ocupar o Iraque. No fim de maio, com o apoio de forças leais ao regente Abdul-llah, assumiram o controle do país. A estratégia militar adotada pelos ingleses era deixar que as tropas iraquianas fossem as primeiras a entrar em cada cidade. Em Bagdá, essa estratégia teve consequências terríveis para os judeus.

Na tarde de 1º de junho, quando o regente retornou à capital, uma multidão de judeus foi recebê-lo. Para a população árabe, que observava o desenrolar dos eventos, os judeus estavam celebrando a vitória britânica. Militares que apoiavam o governo de al-Gaylani incitam os árabes contra os judeus e violentos tumultos tomam conta das ruas. Esse pogrom, conhecido como Farhud, terminou apenas no dia seguinte, 2 de junho. O resultado da violência foram 300 judeus mortos, mil feridos e 1.500 propriedades destruídas.

Com o retorno dos ingleses ao Iraque, a comunidade judaica em Bagdá volta a vivenciar uma prosperidade econômica, havendo entre seus membros quem julgasse que o pior passara. Mas, com fim da 2ª Guerra e a retirada dos britânicos, voltaram a entrar em vigor no Iraque as medidas antissemitas dos anos 1930.

Em junho de 1946, a recém-criada Liga Árabe sugeriu medidas contra as comunidades judaicas de seus países-membros. O Iraque adotou todas elas, além de outras. No início de 1947, determinou que os judeus só poderiam sair do país mediante o depósito de uma exorbitante soma.

Em 14 fevereiro de 1947, o Reino Unido renunciou ao mandato sobre a Terra de Israel. Com isso, delegou a “questão da Palestina” à Organização das Nações Unidas, que criou um Comitê Especial (UNSCP) encarregado de produzir um parecer sobre uma possível partilha da Palestina Britânica. As declarações dos membros do governo do Iraque ao UNSCP não deixaram dúvidas sobre sua postura com relação à população judaica iraquiana. Muhammed Fadhil al-Jamali declarou que “o destino [deles] nos países muçulmanos dependia dos acontecimentos na Palestina” e o primeiro-ministro Nuri as-Sa’id foi além, ao afirmar que “são nossos reféns”. Essas ameaças preocuparam o Ishuv, a comunidade judaica na Terra de Israel, que decidiu a acelerar os planos para retirar os judeus iraquianos o mais rápido possível.

No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU votou a favor da partilha da Palestina. Em Bagdá, os árabes, em manifestações públicas, prometeram vingança e morte. Em abril do ano seguinte, uma sinagoga foi atacada.

Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, e no dia seguinte o Iraque declarou guerra ao recém-criado Estado. Após decretar a lei marcial em seu país, o primeiro-ministro Muzahim al-Pachachi assegurou aos árabes que “os abusos não recairiam sobre eles, apenas sobre os judeus”.

Cientes de que não se fazia mais distinção entre Judaísmo e Sionismo, sendo este considerado um crime capital, os 135 mil judeus iraquianos foram tomados pelo medo. O governo passou a instituir graves medidas antissemitas, como proibição de comprar ou vender imóveis e de exercer a maioria das profissões. Centenas, entre os quais grandes empresários, foram presos e torturados, em alguns casos até a morte. Suas propriedades foram confiscadas. Muitos foram condenados e executados. Em 1950, cerca de 12 mil haviam abandonado o país.

Diante desse êxodo, o governo iraquiano decidiu legalizar a partida dos judeus. Em março de 1950, foi votada uma lei, com vigência de um ano, que lhes permitia deixar o país mediante a renúncia de sua nacionalidade.

Três acontecimentos aceleraram essa emigração. Em abril daquele mesmo ano, alguns árabes jogaram uma bomba em um café lotado de judeus e, em 14 de janeiro do ano seguinte, outra explodiu na Sinagoga Shemtob. Um menino morreu e 20 ficaram feridos. A gota d’água foi a volta do antissemita Nuri Said ao cargo de primeiro-ministro.

Em março de 1951, toda a população judaica, exceto umas seis mil pessoas, estava prestes a partir. Inconformado, o governo iraquiano decidiu confiscar os bens de todos os emigrantes, além de determinar a perda da nacionalidade dos que não retornassem no prazo estipulado. Com isso, a maioria dos que optaram por partir viu-se totalmente depauperada e apátrida.

Em julho de 1951, por meio de uma maciça ponte-aérea conhecida como Operação Ezra e Nehemias, Israel já havia resgatado do Iraque cerca de 104 mil judeus. Em represália, o governo proibiu a saída daqueles que permaneciam no país. Em julho de 1958, após um golpe militar, foi fundada a República do Iraque. A situação dos seis mil judeus remanescentes melhorou, mas só até a ascensão do partido Ba’ath ao poder, em 1963. O novo governo restabeleceu todas as medidas antissemitas e adotou outras, como confisco de passaportes, além da proibição do acesso a bancos, da venda de qualquer tipo de propriedade e de qualquer cooperação entre árabes e judeus.

Em 1967, o Iraque lutou contra Israel na Guerra dos Seis Dias. Após a derrota árabe, não tardaram represálias e ataques a judeus em plena rua. Os dois mil judeus que permaneciam naquele país viram-se privados de trabalho e seus telefones confiscados. Muitos ficaram em prisão domiciliar.

Após outro golpe, que conduziu ao poder Ahmed Hassan al-Bakr, os judeus passaram a ser detidos por “espionagem” e, em muitos casos, foram mantidos na prisão sem uma acusação formal. Em janeiro de 1969, o vice-presidente Saddam Hussein organizou um “evento espetacular”: o enforcamento de 13 judeus incriminados por espionar a favor de Israel enquanto os cidadãos circundavam os patíbulos, dançando e cantando. Em 1974, o governo iraquiano permitiu que os últimos 280 judeus remanescentes no país recebessem passaporte e emigrassem, após pressão dos EUA.

Em 2003, a Agência Judaica lançou uma campanha para rastrear todos os judeus que ainda se encontrassem no Iraque, após a invasão do país pelos Estados Unidos, e oferecer-lhes a oportunidade de emigração para Israel. Hoje, ao que se sabe, apenas cinco judeus ainda vivem em Bagdá.

Síria

A presença judaica no território da atual Síria remonta ao 1º milênio antes da Era Comum, quando David, então rei de Israel, conquistou Damasco e Alepo. Depois de tomar esta cidade, Joab Ben Zeruiá, comandante-chefe dos exércitos vencedores, construiu um dos alicerces da fortaleza local e, de acordo com a tradição, a estrutura do que viria a tornar-se a Grande Sinagoga.

Durante toda a Antiguidade, aquelas cidades sempre abrigaram uma população judaica, porém em maior número após 586 a.E.C., quando Nabucodonosor II derrotou o Reino de Judá e levou a maioria de sua população para a Babilônia. Parte deles, porém, estabeleceu-se em outros locais, Média, Pérsia e Síria, em cidades como Damasco e Alepo.

Setenta anos mais tarde, após o soberano persa Ciro, o Grande, entrar vitorioso na Babilônia, ele autorizou a volta dos judeus à Terra de Israel. Mas nem todos o fizeram, muitos continuaram a residir onde estavam, e estas comunidades do exílio e pós-exílio sobreviveram aos inúmeros povos que dominaram a região. Uma característica marcante, em todo o período do Segundo Templo, foi a existência de uma Diáspora judaica numerosa e dinâmica. Havia importantes comunidades na Síria, Antióquia, Damasco, Alepo, assim como em toda a Ásia Menor.

Em 333 a.E.C, Alexandre Magno conquistou a Síria, mas, após sua morte, a região ficou sob controle de um de seus generais, Seleucus, fundador da dinastia selêucida, que reinou sobre grande parte do Oriente Médio. À época, Damasco e Alepo já eram importantes centros comerciais e grande parte da intensa atividade comercial estava nas mãos de judeus.

Em 64 a.E.C., a Síria tornou-se parte do Império Romano e as comunidades judaicas daquela região passaram a vivenciar um período de prosperidade e tranquilidade em que ergueram sinagogas, cemitérios e casas de estudo. A população judaica de Alepo e Damasco cresceria, sobretudo após as revoltas judaicas contra Roma na Terra de Israel, nos anos 70 e em 132.

No fim do século 4º, o Império Romano dividiu-se em dois: o do Ocidente e o do Oriente. Este, que ficou conhecido como Império Bizantino, adotou uma política antissemita. Os judeus estabelecidos em seus domínios, como os da Síria, sofreram discriminação e perseguições. Mesmo assim, participaram no crescimento econômico da região que proporcionou um bem-estar material acompanhado por igual florescimento da vida religiosa. Remonta ao século 5º a ala ocidental da Grande Sinagoga de Alepo, cuja parte mais antiga ficou em pé até a Guerra Civil, em 2016.

Em 635, os exércitos árabes conquistaram Damasco e, dois anos mais tarde, Alepo. A invasão muçulmana transformou o Oriente Médio, que, nos séculos seguintes, se tinha “islamizado”. Nos domínios do Islã, os judeus e cristãos viviam na condição de dhimmis.

Sob a dinastia dos omíadas, que tomou o poder em 661 e fez de Damasco a capital do Império Islâmico, os judeus vivenciaram uma época de tranquilidade e prosperidade. Contudo, ficaram expostos ao fanatismo muçulmano com a ascensão, em 750, da dinastia dos abássidas, intolerantes com os “infiéis”. Durante todo o período islâmico a condição do Povo Judeu mudou constantemente, dependendo das crenças e interesses de quem detinha o poder.

No século seguinte, a vida dos judeus sírios voltou a melhorar, e eles passaram a participar do crescimento mercantil e cultural do Império Islâmico. Alguns chegaram a ocupar postos na Corte, atuando como tesoureiros e médicos.

As disputas dinásticas enfraqueceram o mundo muçulmano e permitiram, no século 11, o avanço dos cruzados. Estes, vindos da Europa com a disposição de retomar a Terra Santa e Jerusalém, sitiaram Alepo em 1098, 1124 e Damasco em 1147, sem êxito. A queda dessas cidades teria sido uma sentença de morte tanto para judeus quanto para mucúlmanos. A Síria tornou-se, então, o destino de judeus fugitivos das áreas caídas sob domínio cruzado.

Benjamin de Tudela, que visitou a região em 1173, relatou em seu livro de viagem que havia em Alepo e Damasco cerca de seis mil judeus, entre os quais, rabinos, comerciantes, médicos, poetas e intelectuais nessas duas cidades. Há ainda um relato de um viajante que esteve em Damasco em 1210 sobre “a linda sinagoga de Jobar”.

Nas últimas décadas do século 12, Saladino, o Grande, reconquistou a Síria e expulsou os cruzados. Seus sucessores, os aiúbidas, incentivaram o comércio com a Europa. Com isso, aquela região, bem como suas comunidades judaicas, entrou em mais um período de prosperidade econômica. Essa pujança, no entanto, terminou bruscamente em 1260, quando os mongóis tomaram a Síria e mataram milhares de seus habitantes. Damasco, que se rendeu, foi poupada, mas Alepo foi arrasada. Muitos judeus salvaram-se ao se refugiarem na Grande Sinagoga. Os invasores foram derrotados pelos mamelucos, que reorganizaram o comércio local, bem como as rotas de caravanas. Apesar de suas vantagens nessa atividade, a região demorou para se reerguer.

Em 1515, os otomanos conquistaram a Síria e fizeram dela uma província de seu império. A nova potência abriu suas portas aos judeus ibéricos expulsos da Espanha e Portugal no fim do século 15 e um número considerável deles se estabeleceu nas comunidades da Síria. A partir do século 17, fixou-se em Damasco e Alepo outra leva de sefaradim, vinda sobretudo da Itália e atraída pelo comércio entre a Europa e o Oriente.

Em 1831, o paxá egípcio Mohamed Ali conquistou a Síria e abriu a região a estrangeiros, além de fomentar o comércio com a Europa. O fato de que as filiais das empresas europeias contratavam apenas cristãos e judeus provocou um forte ressentimento entre os muçulmanos.

Após a inauguração do Canal de Suez, em 1869, Damasco e Alepo perderam sua importância no comércio internacional. Em resposta à estagnação econômica e à falta de perspectiva de uma reversão da condição legal de dhimmis, muitos judeus sírios emigraram para diferentes partes do mundo. Mesmo assim, às vésperas da 1ª Guerra Mundial, cerca de 10 mil judeus viviam em Alepo e 11 mil, em Damasco. Constituíam comunidades prósperas e organizadas que cuidavam de órfãos, pessoas carentes e doentes, além de manter escolas e inúmeras sinagogas.

Em 1920, a Liga das Nações entregou o mandato sobre a Síria à França. Ao garantir a lei e a ordem, o controle francês trouxe benefícios para a região. Aos judeus, proporcionou uma vida melhor, com igualdade de direitos em relação aos demais habitantes.

Entretanto, essa tranquilidade estava com os dias contados, pois, em todo o Oriente Médio, crescia o nacionalismo árabe, infectado por intenso antissemitismo e antissionismo. Os distúrbios que eclodiram na Palestina Britânica em 1929 e 1936 refletiram-se, na Síria, em violentos ataques contra a população judaica. Além disso, à medida que estreitavam laços com a Alemanha, cresciam os sinais de um antissemitismo crescente.

Em junho de 1940, a França foi derrotada pela Alemanha nazista. Pelas cláusulas do armistício, instituiu-se, no sul do país vencido, o Regime de Vichy, submisso ao Terceiro Reich. Síria e Líbano, como colônias francesas, foram governados pelo Estado-fantoche até 1941, quando tropas do Reino Unido e da França Livre tomaram a região.

Durante o Mandato, as autoridades protegiam os judeus dos extremistas árabes, mas, em 1946, com a independência da Síria, a situação mudou. O novo governo adotou medidas antissemitas, entre as quais a proibição de emigração para a Palestina Britânica, e incentivou boicotes contra os empreendimentos judaicos. Os atos de violência se tornaram mais comuns.

Esse quadro piorou após a aprovação, pelas Nações Unidas, da Partilha da Palestina, em 29 de novembro de 1947. Os delegados árabes já haviam “alertado” que, se o resultado da votação fosse esse, a população judaica de seus países correria sério perigo. Essas ameaças concretizaram-se na Síria. Em Alepo, decorridas 48 horas daquela aprovação, eclodiu um violento pogrom durante o qual foram totalmente destruídas 150 residências, 50 lojas, 18 sinagogas, cinco escolas, um orfanato e um centro de juventude. A Grande Sinagoga foi parcialmente incendiada. O ponto máximo da perseguição, em 1948, com a criação do Estado de Israel, levou milhares de judeus a abandonar tudo para buscar refúgio em seu recém-criado lar nacional, no Líbano ou na Turquia.

Os que ficaram na Síria sofreram todo tipo de discriminação e violência. A polícia secreta, treinada pelo nazista Aloïs Brünner, criou um departamento para “cuidar dos assuntos judaicos”. Aqueles cuja carteira de identidade portasse o carimbo Mussaw (judeu) viviam sob uma nefasta vigilância. Os judeus estavam ainda sujeitos a muitas proibições e restrições. Suas contas bancárias foram congeladas, toda a sua correspondência era aberta e as poucas linhas telefônicas a eles concedidas eram “grampeadas”.

As escolas, instituições religiosas e de assistência social judaicas estavam sob controle muçulmano. Judeus não podiam possuir propriedades, nem trabalhar em bancos. Tinham que morar em antigos bairros específicos de Damasco, Alepo e Qamishli. Precisavam de permissão do governo para se afastar mais de 3 km da própria residência. Impedidos de sair do país, alguns perderam a vida na tentativa de fuga; se capturados, eram presos e torturados. Se algum comerciante conseguisse autorização para viajar ao exterior, tinha que pagar impostos exorbitantes e seus familiares eram mantidos como reféns até sua volta.

Em 1971, restavam na Síria cerca de quatro mil judeus, que, após pressão internacional, foram autorizados por Assad a sair do país. Em 1992 mais de dois mil deixaram o país antes que as portas se fechassem. A canadense Judy Feld Carr, catedrática em musicologia, montou uma rede clandestina que conseguiu resgatar 3.288 pessoas. Em 2001, Judy Carr retirou da Síria a última família. Hoje, há apenas seis judeus na Síria.

1. Laissez-passer documento de viagem emitido para os apátridas.

2. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa “Terra entre Rios”. Trata-se de uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente o território pertence ao Iraque.

Bibliografia

Raízes de uma Jornada, Instituto Morashá de Cultura, 2009